「ここまでわかる!胃カメラ・大腸カメラ・腹部エコー」シリーズ 第15回 大腸憩室

大腸憩室症とは

大腸憩室とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出した状態のことです。

大腸壁の弱い部分(血管が腸壁を貫通している部分など)が内圧の上昇により外側に押し出されることで形成されると考えられています(ただ、それを確認した人はいないので、正確には不明です)。

内視鏡で大腸の内部から観察すると、5〜10mmほどで小さな袋状の窪みとして指摘することができます。日本人全体の約4人に1人に見られると言われており、内視鏡医の印象としてはありふれた病気です。

憩室そのものは多くの場合は無症状で治療の必要もありませんが、憩室炎や憩室出血と言った合併症を生じると治療の必要が出てきます。

「憩室炎」とは憩室に便が詰まって、憩室内で細菌が増殖する状態のことです。

細菌感染症の一種であり、発熱や腹痛がみられます。イメージとしては軽い虫垂炎です。

抗生物質の投与のみで治癒することが大半で、軽症の場合は外来で治療できます。しかし重症例では入院が必要となり、稀ながら手術となることもあります。

「憩室出血」とは憩室の中の血管が破れて出血を生じる状態のことです。憩室の粘膜が薄く、血管が傷付きやすいために起こると考えられています。

憩室出血は突然始まり、腹痛や熱を伴わないことが特徴です。このため症状だけからでもこの病気を推測することは容易ですが、確定診断は大腸カメラで行います。

輸血が必要になるほどの出血を生じることもあり、基本的には入院が必要な病気です。

出血は自然に止まることもありますが、内視鏡やカテーテルを用いた止血処置を行うこともあります。どうしても出血が止まらない場合には、大腸を部分的に切除することもあります。

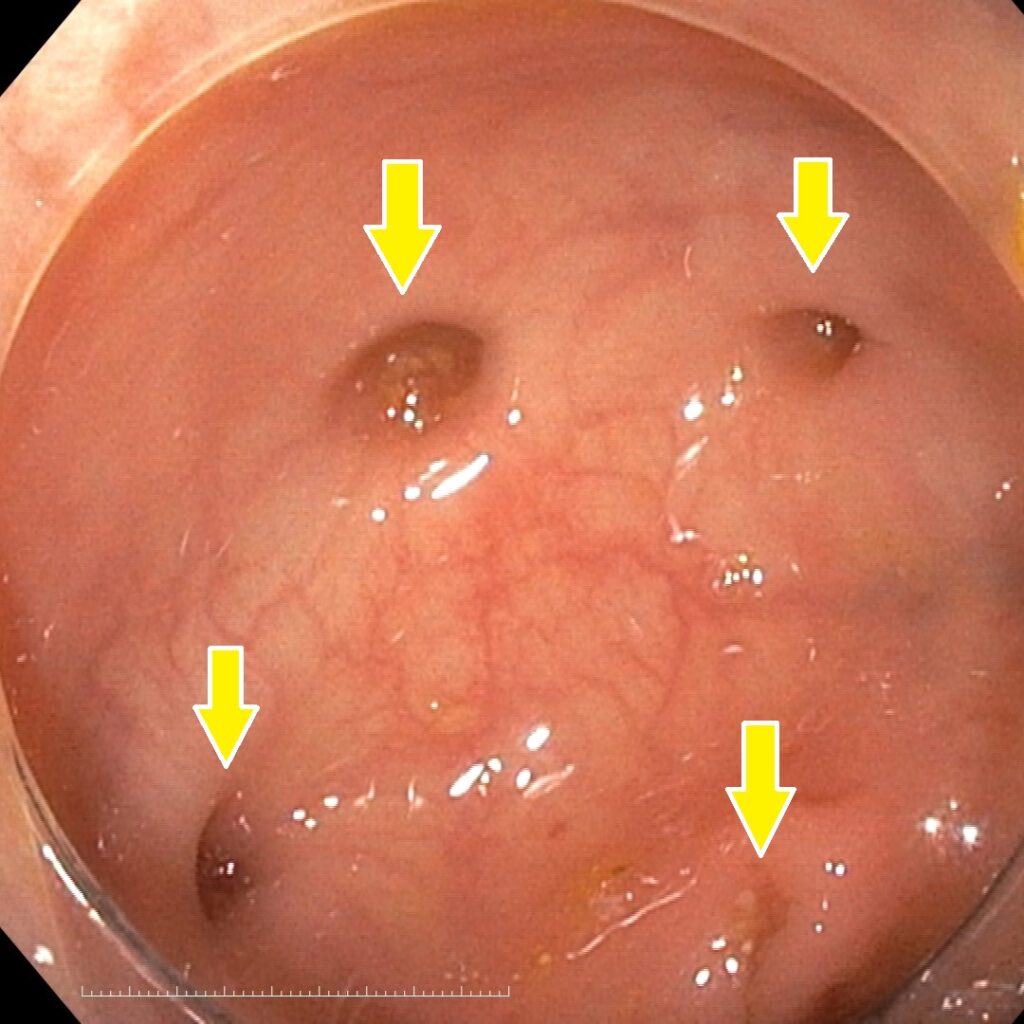

画像解説

写真には矢印で示したように4つの憩室が認められます。いずれも数ミリメートル大の小さな憩室です。

このように憩室は多発することがあります。

大腸憩室は大腸の中でも右側の上行結腸と、左下側のS上結腸に多く認められ、特にアジア人では上行結腸に多いとされています。

ただ、食生活の欧米化の影響か、実際に日本国内で検査をしている内視鏡医の感想としては、それほど発生部位に差はないような気がします。

注意事項

注意事項1:本シリーズで取り上げる画像は全て当院で撮影したものです。検査画像の利用については、内視鏡検査前のアンケートで利用の可否を確認しています(腹部エコー検査に関してはオプトアウト方式をとっています)。

注意事項2:患者様の善意によって成り立つ投稿です。本シリーズは疾患の啓発や若手医師の研鑽に役立つことを目的としています。画像の無断利用、転載は固くお断りします。削除依頼に応じて頂けない場合は法的手段を取ります。