「ここまでわかる!胃カメラ・大腸カメラ・腹部エコー」シリーズ 第17回 脂肪肝

「脂肪肝」の疾患概念の変遷

かつて、脂肪肝は深刻な肝障害を引き起こさず、放置しても良いと考えられていました。

しかし1980年ごろから脂肪肝を原因とした肝障害・肝硬変の報告が相次ぐようになり、1998 年に米国で開催された米国国立衛生研究所主催のコンセンサス・シンポジウムにおいて、「脂肪性肝疾患(脂肪肝のことです)は先進国における最も一般的な肝疾患の原因であり、肝硬変の重要な成因である」との共通認識が形成されるに至り、脂肪肝を放置しても良い時代は終わりました。

多くの研究の結果、脂肪肝にはただ脂肪が沈着しているだけで肝機能に影響を与えないものと、脂肪が沈着した結果として炎症が引き起こされ、肝細胞の破壊と線維化を起こすものとが存在していると考えられるようになっています。

前者を単純性脂肪肝、後者を脂肪肝炎と呼びます。

ただし両者の境界は曖昧であり、単純性脂肪肝から脂肪肝炎に移行することもあると考えられています。全ての脂肪肝が本質的には肝障害のリスクを持つため、経過観察(単純性脂肪肝では年一回程度)が必要であると考えておく必要があります。

また、脂肪肝が存在すると心血管疾患(心筋梗塞や脳梗塞など)のリスクが高まることや、糖尿病や高コレステロール血症などが脂肪肝の予後に影響することなどが近年明らかになってきています。

以上のような背景から、現在では脂肪肝は肝臓だけの問題ではなく、心血管疾患を引き起こす全身疾患(いわゆる生活習慣病のことです)の一部であるとの考えが主流となりつつあります。

近年、専門的医の間での脂肪肝の解釈・分類は目まぐるしく変化しており、最新の分類では脂肪肝は5つ(MASLD/MASH、MetALD、ALD、Supecific Aetiology SLD、Cryptogenic SLD)に分けられています。ただ、この分類で落ち着くかどうかは不明ですので(今後も変更される可能性が高いと思います)、一般の方がこれを覚える必要はないと思います。

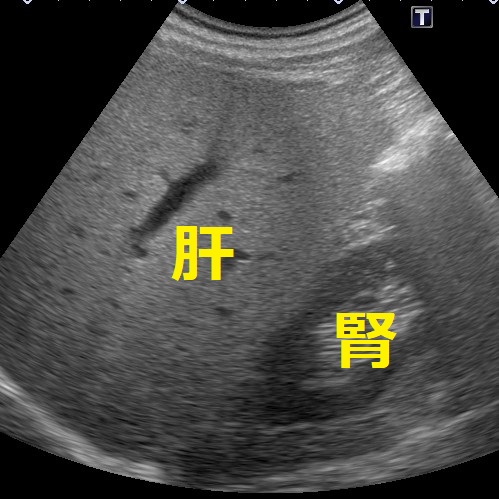

画像解説

一般に、肝細胞の30%以上に脂肪が蓄積している場合、または肝臓の重量として5%を超える脂肪が貯留している場合を脂肪肝と定義します。蓄積する脂肪は主に中性脂肪です。ただしこのような脂肪の蓄積を体外から直接測定することは困難ですので、通常は腹部エコー検査における肝臓の見え方の変化をもとに、脂肪の蓄積の有無を判断します。

この判定自体は非常に簡単です。もともと肝臓と腎臓は同じような色合いをしているのですが、脂肪が沈着した肝臓はより強く音波を反射するようになるため、全体に白っぽく見えるようになります。

このように腎臓よりも肝臓が白く見える状態を「肝腎コントラスト」が陽性、あるいは増強していると表現し、脂肪肝の診断根拠となります。

脂肪肝がさらに進むと、音波が強く散乱されるため、管内の血管(この画像で黒い線のように見えている部分など)が不明瞭になってきます。ひどい場合には全く見えません。また、深い位置にまで音波が届かなくなるため、画面下側の肝臓が暗くなって見えにくくなります(深部減衰)。

ただし最近のエコーは性能が良くなり過ぎて、深部減衰が目立たなくなることがあるため注意が必要です。

また、最近はエコーの減衰を測定して脂肪沈着の程度を半定量化する試みなども行われています。

注意事項

注意事項1:本シリーズで取り上げる画像は全て当院で撮影したものです。検査画像の利用については、内視鏡検査前のアンケートで利用の可否を確認しています(腹部エコー検査に関してはオプトアウト方式をとっています)。

注意事項2:患者様の善意によって成り立つ投稿です。本シリーズは疾患の啓発や若手医師の研鑽に役立つことを目的としています。画像の無断利用、転載は固くお断りします。削除依頼に応じて頂けない場合は法的手段を取ります。