「ここまでわかる!胃カメラ・大腸カメラ・腹部エコー」シリーズ 第16回 胃底腺型胃癌

胃底腺型胃癌とは

今回の内容は若手の消化器内科医向けになります。専門的な内容なので、一般の方には少し難しいかもしれません。

胃底腺型胃癌は、ピロリ菌に未感染の胃粘膜から発生する癌の一つであり、その疾患概念は2010年に日本から提唱されました。2019年にはWHO分類にも収載され、現在では世界的にもその存在が広く認識されています。

かつて、胃癌の多くはピロリ菌に感染した胃粘膜から発生するとされていました。ピロリ菌に感染した胃粘膜は特徴的な炎症所見を示すため、我々内視鏡医は「ピロリ菌による炎症を示す胃粘膜のうち、どのような場所に癌が発生しやすいか」「ピロリ菌に感染した粘膜に癌ができると、どのような内視鏡像を示すのか」といった診断学を中心に知識を蓄えてきました。この分野は、先人の努力によりすでに確立されています。

しかし、2000年以降にピロリ菌の除菌療法が保険適応となってから、日本人のピロリ菌陽性率は大きく低下しました。現在では胃カメラを受ける患者さんの大半がピロリ菌未感染または除菌後の状態です。こうした背景の中、ピロリ菌未感染の方には、従来考えられていた胃癌の典型像とは異なる内視鏡像を示す癌が発生することが分かってきました。

このような「ピロリ菌未感染胃癌」は、内視鏡的または顕微鏡的な特徴から「胃底腺型胃癌」と「腺窩上皮型胃癌」とに分類されています(両者の中間型とされる「胃底腺粘膜型胃癌」も報告されていますが、本質的には胃底腺型胃癌の亜型と考えられています)。

これらの病変は(特に早期には)一見すると良性病変に類似した内視鏡像を呈することがあるため、診断には従来の知識とは異なる視点が求められます。正確な診断には、これらに特有の内視鏡所見を把握し、良性病変との鑑別ポイントをしっかりと学ぶことが不可欠です。知識のアップデートがなければ見逃される可能性の高い病変であり、内視鏡を専門とする医師にとって極めて重要な疾患です。

画像解説

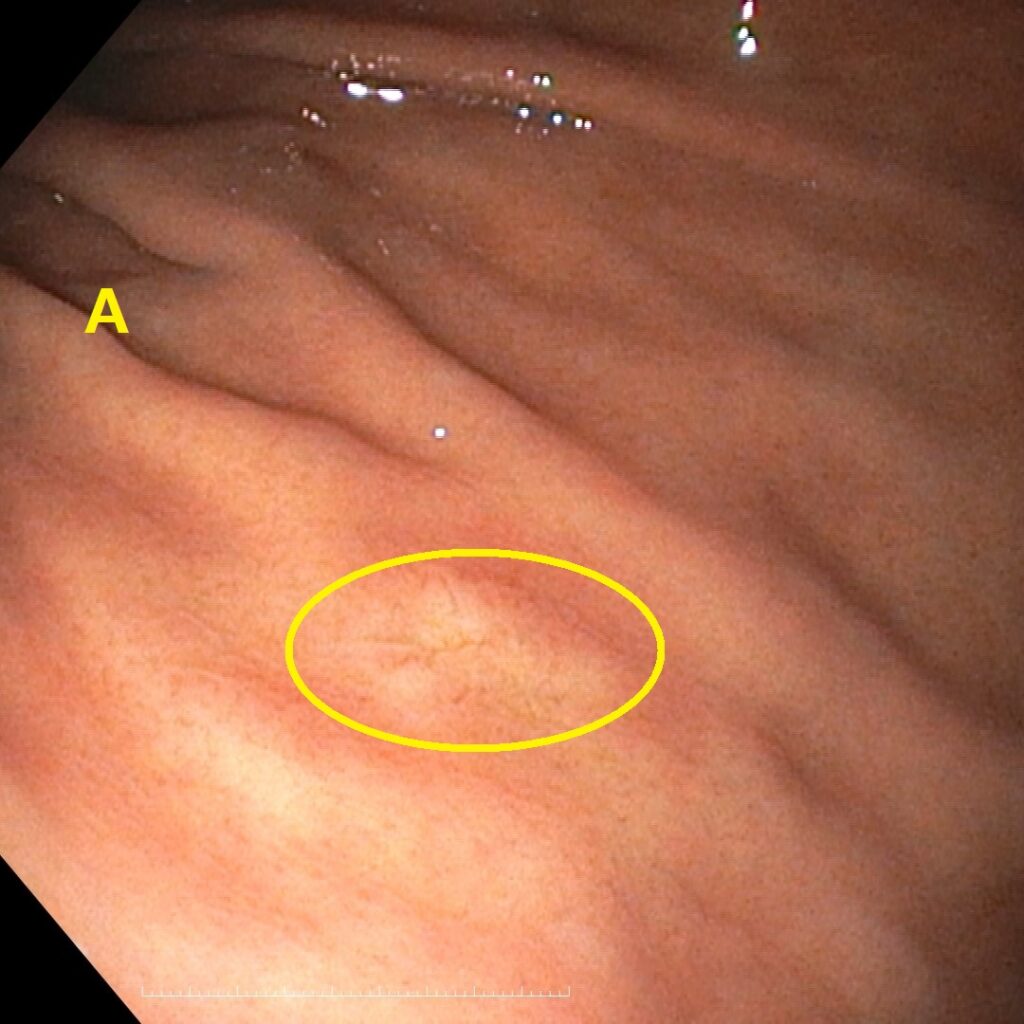

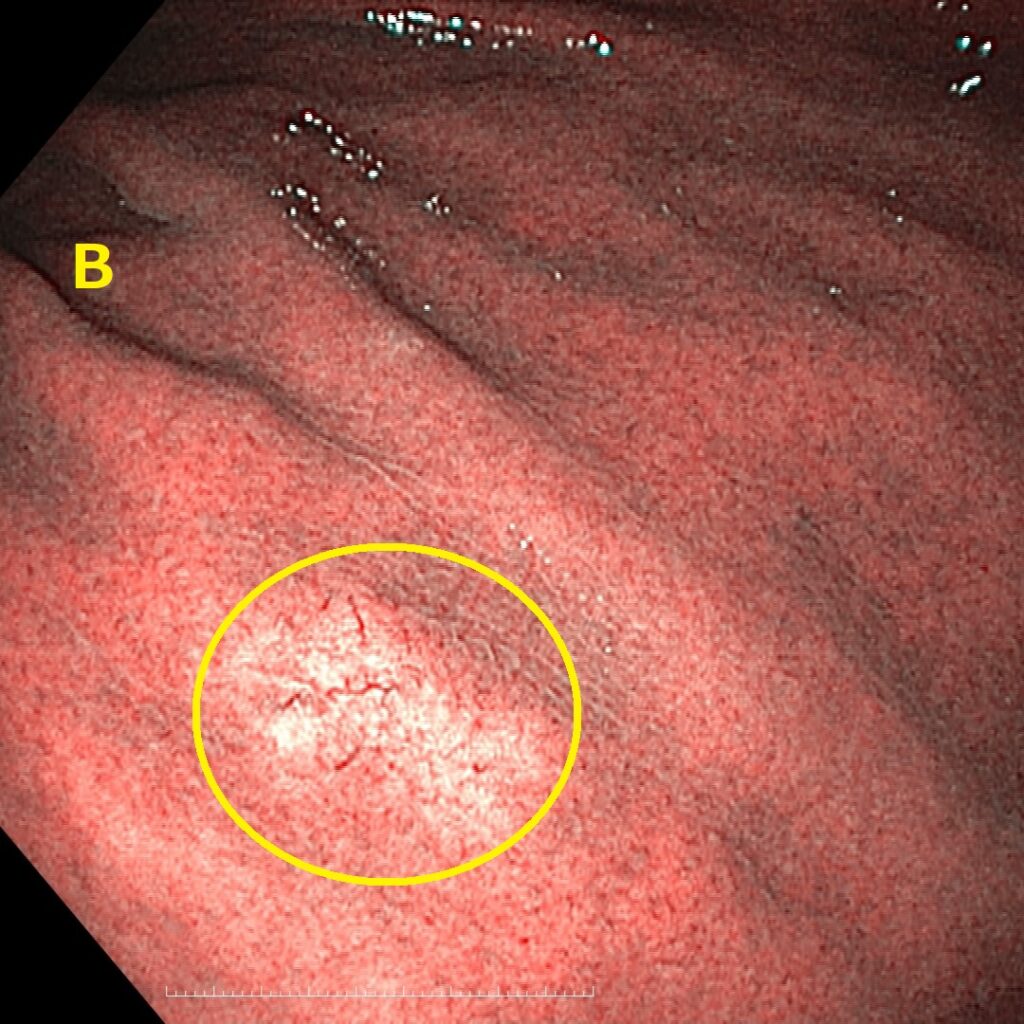

Aは通常光(白色光)による観察、Bは特殊光(NBI)による観察です。

Aでは白色調の平坦~軽度隆起した病変として認識できます。粘膜には色調以外の変化はほとんどありません。空気を抜くと分かりにくくなりますが、十分に空気を入れて胃粘膜を進展させると目立ってくる病変でした。生検標本では粘膜表層部分は正常の細胞で覆われており、一層下の部分に腫瘍細胞が存在していました。このため内視鏡では極めて分かりにくい病変となっています。

Bではその表面にやや太い血管(茶色の線)が目立つことが分かります。

この画像だけで100%癌と診断することは出来ませんが、その可能性を疑うことは出来る病変です。

一般に胃底腺型胃癌の内視鏡的な特徴は

- 上皮下・粘膜下腫瘍様の隆起性病変(表面が正常上皮に覆われていることが多いため、このように見えます)。

- 白色調・褪色調(白っぽい見た目)。

- 拡張した樹枝状の血管。

- 背景粘膜に萎縮を認めない(ピロリ未感染を反映)。

- 胃上部~中部に多い(幽門線領域ではなく胃底腺領域に多い)。

の5つとされています。

本例では1は微妙ですが満たすと思われます。2は明らかに満たします。3もNBI画像から満たします。4も満たしています。5の部位は体下部大彎側であり満たします。という訳で、本例はこれらの特徴を満たしています。

生検では胃底腺型腺腫疑い(前癌病変)でしたが、ESD(内視鏡的切除術)を実施したところ胃底腺型胃癌の診断となりました。胃底腺型胃癌は生検では低く見積もられやすい(顕微鏡的にも正常粘膜との差異が少ないため、小さな標本では癌かどうかの確証が得にくい)ため、疑う場合は積極的に治療をした方が良いと思われます。

注意事項

注意事項1:本シリーズで取り上げる画像は全て当院で撮影したものです。検査画像の利用については、内視鏡検査前のアンケートで利用の可否を確認しています(腹部エコー検査に関してはオプトアウト方式をとっています)。

注意事項2:患者様の善意によって成り立つ投稿です。本シリーズは疾患の啓発や若手医師の研鑽に役立つことを目的としています。画像の無断利用、転載は固くお断りします。削除依頼に応じて頂けない場合は法的手段を取ります。