「ここまでわかる!胃カメラ・大腸カメラ・腹部エコー」シリーズ 第20回 胆嚢結石症

画像解説

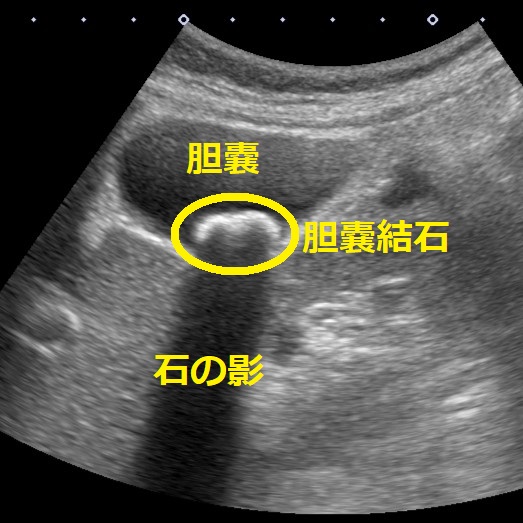

仰向けになった患者さんに、お腹側から超音波をあてて撮影したエコー画像です。

画像上部の黒く抜けたところが胆嚢です。さらに胆嚢の下側の白く見える部分が胆嚢結石になります。

通常、胆嚢結石は重力の関係で胆嚢の中でも下側に見えます。この写真を撮影した際には患者さんは仰向けに横になっていますので、背中側に石が見えています。体位を変換すると、胆石が動くところを見ることも出来ます(通常、横向きになっただけでは結石はあまり移動しません。胆石を動かすためには、お腹側が下になるように四つん這いになってもらう必要があります)。

胆石の裏側には音波が届かないため(全て反射される)、石の後ろ側には真っ黒な影が出来ます(音響陰影)。

胆嚢を描出することが出来れば結石の診断自体は容易ですが、胆嚢をくまなく見るためには十分にプローブを振る必要があります。胆嚢が消えるところまで左右に(あるいは上下に)しっかりプローブを振って端から端まで胆嚢を観察しましょう。

胆嚢結石とは

胆嚢結石について説明する前に、みなさんは「胆嚢」をご存知でしょうか?

おそらく学生の頃に生物の授業で一度は習ったことがあるはずです。

では、胆嚢がどこにあり、どんな機能を担っているか覚えていますか?

・・・はい、大丈夫です。医療関係者以外で覚えている人はかなり希少です。今回は胆嚢がどんな臓器かということから、順に説明して行きたいと思います。

胆嚢(たんのう)を理解するには、まず肝臓を知る必要があります。

肝臓はお腹の右上にある三角形の臓器で、体の「工場」としていろいろな物質を作ったり分解したりしています。ここで作られる消化液が「胆汁」です。

胆汁は消化液ですので、腸に運ぶ必要があります。

このため肝臓の中には胆汁を集めるための管が細かく張り巡らされています。この管は肝臓の中心に向かって次第に合流して、肝外で1本の管になります。このような胆汁を運ぶための管は「胆管」と呼ばれます。

肝外で1本にまとまった胆管は、最終的に腸の入り口である「十二指腸(じゅうにしちょう)」につながり、ここに胆汁は分泌されます。

さて、肝心の胆嚢がどこにあるかですが、肝臓と十二指腸の間を繋ぐ肝外胆管の途中に枝分かれするように付いている袋が胆嚢です。

胆嚢には胆汁を一時的にためて濃くする働きがあり、食事が腸に入ると縮んで胆汁を腸へと押し出します。このような胆嚢の機能により、胆汁は消化液としてより効果的に働くようになります。

しかし、時に胆汁の成分が結晶化し、大きくなって「石」のようになってしまうことがあります。

このように胆嚢に出来た石を「胆嚢結石」と呼びます。

原因としてコレステロールが多すぎること、感染、胆汁の流れが悪くなることなどが知られています。脂っこい食事や甘いものの取り過ぎは胆石の元です。

胆嚢の中に結石が出来ただけであれば通常は無症状であり、健康診断で見つかった胆嚢結石の大半は無治療で経過観察となります。

ただし、症状のある胆嚢結石は治療が必要です。特に石が胆嚢の出口や胆管につまると激しい痛みや発熱を起こし、場合によっては緊急入院が必要になるため注意が必要です。

注意事項

注意事項1:本シリーズで取り上げる画像は全て当院で撮影したものです。検査画像の利用については、内視鏡検査前のアンケートで利用の可否を確認しています(腹部エコー検査に関してはオプトアウト方式をとっています)。

注意事項2:患者様の善意によって成り立つ投稿です。本シリーズは疾患の啓発や若手医師の研鑽に役立つことを目的としています。画像の無断利用、転載は固くお断りします。削除依頼に応じて頂けない場合は法的手段を取ります。